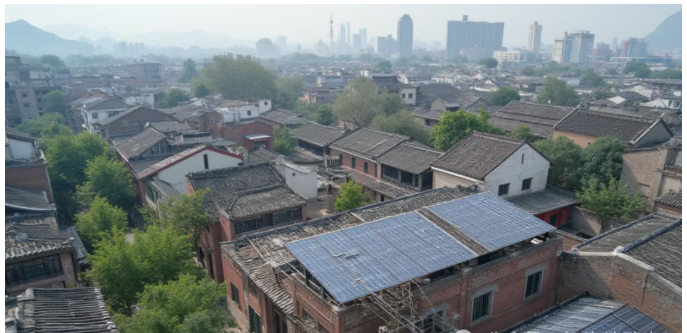

当北京胡同里的老楼装上光伏板,上海石库门社区用上智慧能源管理系统,一场“看不见的革命”正在中国老城区悄然发生。碳排放权交易市场启动三年后,“碳价”这个新概念,正与“旧改”碰撞出意想不到的化学反应——老城区能否借节能改造摆脱“衰败魔咒”,在低碳转型中重获生机?本文将拆解这场变革背后的逻辑与机遇。

一、政策东风:双碳目标倒逼“旧改”升级

2021年,中国碳排放权交易市场鸣锣开市,首年覆盖二氧化碳排放量45亿吨,碳价从每吨48元起步,2023年已突破80元。这一价格信号正在重塑城市更新逻辑:老城区高耗能、高排放的“历史包袱”,正转化为可量化的经济成本。

• 政策叠加效应:国家《“十四五”节能减排综合工作方案》明确要求,旧改项目需同步实施节能改造,中央财政补贴向“绿色化”倾斜。

• 碳价杠杆作用:上海试点将旧改建筑纳入碳交易市场,节能改造后每年每平方米可产生0.5-1.2个碳积分,按当前市价相当于每栋楼年增收数万元。

案例:广州永庆坊改造中,通过加装智能电表、优化通风系统,年度碳排放降低23%,碳交易收益覆盖了20%的改造成本。

二、技术破局:节能改造的“三重价值”

老城区节能改造已超越简单的“穿新衣”,而是通过技术集成实现环境、经济、社会效益的叠加。

技术痛点:老旧建筑结构承载力有限,光伏板安装需定制化设计;部分社区电网老化,制约分布式能源接入。对此,深圳试点“模块化节能组件”,无需破坏承重墙即可安装。

三、经济账怎么算?碳价激活“长尾收益”

过去旧改常陷入“政府兜底、居民抱怨”的困局,碳价机制正在改变游戏规则。

• 成本重构:以北京某老旧小区改造为例,节能改造初期投入约800万元,但通过出售碳积分5年回本,后续20年可产生净收益1500万元。

• 金融创新:成都推出“碳惠贷”,银行根据企业碳减排量给予贷款利率优惠,某旧改项目融资成本下降1.5个百分点。

• 居民参与:上海试点“碳积分抵扣物业费”,居民节能行为可直接变现,参与率从32%提升至78%。

矛盾点:碳价波动影响收益预期。2022年欧盟碳价一度突破90欧元,而国内碳价仅为欧盟1/10,套利空间受限。专家建议建立“碳价联动补贴”机制,当碳价低于阈值时由财政补足差额。

四、社会价值:从“拆旧建新”到“有机更新”

节能改造带来的不仅是碳排放下降,更是城市发展模式的转型。

• 社区活化:武汉昙华林历史街区改造中,节能设备与文旅业态结合,旧建筑变身“零碳艺术馆”,带动周边商铺租金上涨40%。

• 文化存续:南京老门东片区采用传统工艺修复砖木结构,同时植入光伏瓦片,实现“修旧如旧”与低碳目标的统一。

• 代际公平:深圳大冲村改造保留宗祠和古榕树,通过地热能系统降低空调使用,让年轻人在老社区享受现代生活品质。

争议点:部分居民担忧加装设备影响房屋溢价。调查显示,完成节能改造的老旧小区房价涨幅比未改造同类社区高8%-12%,但需警惕“绿色溢价”分配不均问题。

五、挑战与突围:谁来支付“绿色账单”?

尽管前景广阔,老城区节能改造仍面临多重障碍:

破局路径:

• 碳金融工具:推广“碳中和债券”,将旧改项目未来碳收益证券化;

• 共享改造模式:引入能源服务公司(ESCO),与居民签订“节能效益分成协议”;

• 立法保障:将建筑节能率纳入城市规划强制性条款,明确碳排放权归属。

六、未来图景:老城区会成为“碳中和特区”吗?

随着欧盟碳关税(CBAM)倒逼供应链减排,老城区低碳化改造或将催生新的城市竞争力。

• 空间价值重构:低效工业用地转型为“零碳创新园区”,北京首钢园通过光伏+氢能实现运营碳中和,吸引腾讯等企业总部入驻。

• 政策试验田:雄安新区已试点“建筑光伏覆盖率100%”,未来老城区或可复制“微电网+虚拟电厂”模式,参与区域电力市场交易。

• 文化IP打造:成都宽窄巷子推出“碳足迹手账”,游客扫码即可查看游览过程中的碳排放,将环保行动转化为消费场景。

结语

当碳价遇见旧改,老城区的命运正在被改写。这不是简单的“贴补丁”工程,而是一场涉及能源革命、城市治理、代际公平的系统变革。政策制定者需平衡短期成本与长期收益,企业应探索可持续的商业模式,而每位居民都是这场绿色转型的“利益相关者”。或许不久的将来,那些爬满藤蔓的老旧小区,将成为中国碳中和进程中最具温度的注脚。