当“碳中和”成为新焦虑,年轻人一边转发《低碳生活指南》,一边在拼多多砍价

“早上骑共享单车上班,晚上点外卖备注‘不要一次性餐具’——结果月底发现,碳减排量还没省出奶茶钱。”

“碳中和是富人的游戏吧?我们连冰美式都喝不起,还减什么碳?”

2025年,碳价突破200元/吨的背景下,这届年轻人陷入了一场“行为艺术式生存”:他们在小红书晒出“零废弃生活vlog”,在微博吐槽“碳足迹计算器算得我一夜失眠”,在抖音靠“反内卷摆烂”获得流量,却在拼多多疯狂拼单9.9包邮商品——减碳是道德枷锁,脱贫是生存刚需,年轻人正在经历一场“绿色分裂”。

一、当代青年的“碳中和悖论”:越环保,越贫穷?

1. 减碳指南VS省钱攻略:一场“自我PUA”的狂欢

• 案例1:奶茶自由与碳足迹的战争

“三分糖去冰少少甜”——这不仅是口味选择,更是碳足迹计算题:

▶️ 全糖奶茶:碳排放1.2kg(相当于烧开3壶水)

▶️ 纯茶无糖:碳排放0.3kg(但会被同事嘲讽“不懂生活”)

结果:年轻人一边用“燕麦奶替代全脂奶”标榜环保,一边在订单备注“多送一根吸管,纸质的”。

• 案例2:二手平台的“凡尔赛文学”

“求问:穿了3年的优衣库T恤还能捐吗?碳减排量够算我今年KPI吗?”

表面是环保先锋,实则:

▶️ 闲鱼转卖“九成新”卫衣,标价低于原价30%

▶️ 旧手机挂回收平台,实际到手金额够买两杯瑞幸

2. 碳价上涨的“劫贫济富”效应

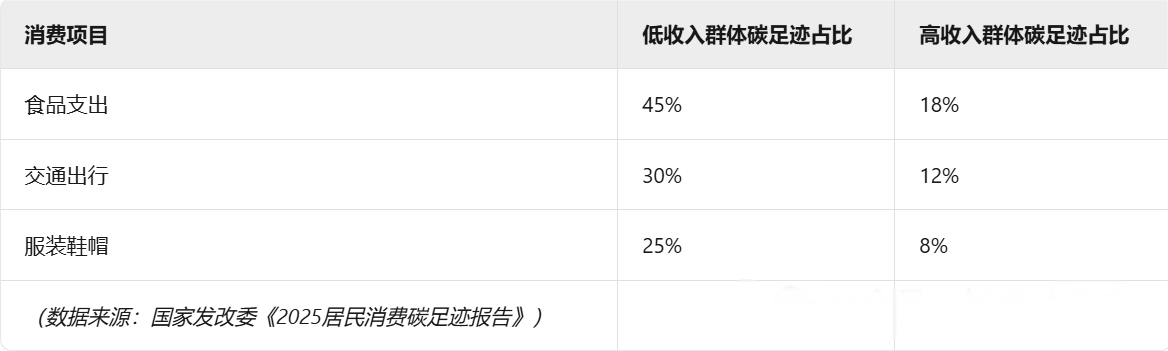

• 数据对比:

真相:碳价上涨对穷人冲击更大——他们无法用“碳中和信用卡”积分抵扣账单,只能在拼多多“百亿补贴”和“绿色消费券”之间反复横跳。

二、谁在贩卖“碳焦虑”?一场资本与流量的合谋

1. 碳中和赛道,内卷2.0版本

• 流量密码:

▶️ B站UP主靠“100天零碳生活”涨粉50万,但坦白:“其实我爸偷偷给我续了电费”

▶️ 抖音博主直播“垃圾分类挑战”,直播间挂车卖99元碳中和主题帆布包

• 资本游戏:

某互联网公司推出“碳积分打车”功能,用户每减碳1kg得1积分,但积分商城只卖399元的降噪耳机。

2. “绿色自由”的阶级滤镜

• 案例:新能源汽车的“鄙视链”

▶️ 开特斯拉Model Y的程序员:在车主群嘲讽“五菱宏光MINI EV不配叫新能源”

▶️ 骑青桔电单车的外卖员:被平台强制安装“碳足迹监测App”,超排扣5元/单

• 荒诞现实:碳价成了新的社交货币,年轻人用“碳账户余额”代替“芝麻信用分”相亲。

三、破局之道:减碳不是选择题,而是应用题

1. 打破“环保=昂贵”的认知陷阱

• 技术平权:

▶️ 国产钠离子电池量产,电动车价格下探至8万元区间

▶️ 共享电单车企业推出“碳减排收益返还计划”,用户省出20%通勤费

• 政策礼包:

深圳试点“碳普惠积分抵扣房租”,居民每月减碳20kg可少交300元房租

2. 重构“贫困-高碳”的恶性循环

• 案例:贵州山区的“碳汇+电商”模式

村民种植马尾松吸收二氧化碳,通过碳交易平台获得收益,再用收入购买节能灶具——减碳的同时降低了生活成本。

• 数据支撑:

该模式使村民人均年收入增加40%,碳足迹下降25%,被联合国开发计划署列为“包容性碳中和”典型案例。

3. 年轻人的“第三条道路”

• 反消费主义实验:

▶️ “以物易物社群”:用闲置汉服换二手咖啡机,碳排放减少60%

▶️ “技能交换平台”:教Python编程换10次上门保洁,实现“碳中和社交”

• 制度创新:

某互联网大厂试行“碳预算制度”:员工年度碳排超标需用加班时长抵扣,省下的额度可兑换调休

结语:减碳不是道德绑架,而是生存智慧

当碳价成为新时代的“生活税”,年轻人需要的不是被割裂的“环保圣人”或“脱贫斗士”标签,而是在系统困境中找到生存最优解:

• 用碳足迹计算器规划购物车,但允许偶尔的“报复性奶茶”;

• 支持平价环保品牌,但敢于揭露“伪绿营销”;

• 相信技术进步,但不放弃对制度公平的追问。

毕竟,真正的碳中和,从不让任何人独自买单。